在高層建筑、數據中心、工業廠房乃至城市軌道交通中,電纜橋架如同隱形的“血管系統”,承載著電力與信號的穩定傳輸。隨著智能化、綠色化浪潮的推進,這一傳統基礎設施正經歷技術革新與功能升級,從單一支撐結構演變為集安全、高效、可持續于一體的系統解決方案。

結構創新:從“剛性支撐”到“柔性適配”

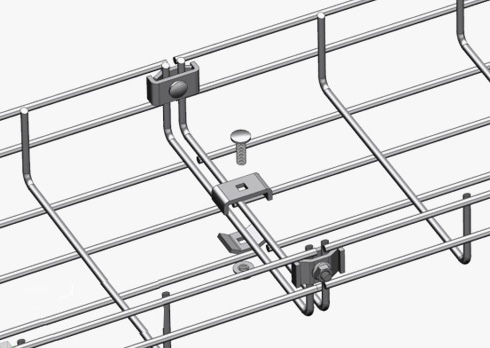

傳統電纜橋架以鋼制槽式、梯級式為主,雖能滿足基礎承載需求,但在復雜場景中適應性不足。新一代橋架通過材料與設計的雙重突破,實現了柔性化部署。例如,鋁合金橋架采用輕量化一體成型技術,重量較鋼制減輕50%,卻能保持同等承載力,特別適用于高層建筑吊頂安裝;而可彎曲塑料橋架(如PVC、ABS材質)則憑借柔韌性,輕松繞過建筑立柱或設備管道,減少90%的現場切割工作量。某醫院改造項目中,工程師使用模塊化塑料橋架,僅用3天便完成2000米線路重新布局,工期縮短60%。

功能升級:防火、防腐蝕與智能化監控

安全性能是電纜橋架的核心指標。針對數據中心、化工廠等高風險場景,防火橋架采用無機阻燃材料包裹電纜,耐火極限達2小時以上,為人員疏散爭取關鍵時間。在沿海或高濕度地區,熱鍍鋅+環氧樹脂雙層防腐橋架將使用壽命延長至30年,維護成本降低40%。更值得關注的是,智能橋架的興起——通過嵌入溫度傳感器、濕度傳感器及RFID標簽,系統可實時監測電纜運行狀態,某地鐵項目應用后,電纜故障預警準確率提升至95%,年停電事故減少80%。

綠色轉型:循環經濟下的可持續實踐

電纜橋架的環保屬性正從生產端延伸至全生命周期。部分廠商推出橋架租賃服務,通過物聯網平臺動態調配資源,避免過度采購;回收再利用技術也日趨成熟,鋼制橋架回收率達98%,鋁合金橋架經陽極氧化處理后可重復使用10次以上。此外,竹纖維復合橋架等生物基材料開始試點應用,其碳排放較傳統材料降低70%,為行業碳中和目標提供新路徑。

從支撐到守護,從單一到智能,電纜橋架的技術演進折射出現代工程對安全、效率與可持續性的不懈追求。隨著AI運維、數字孿生等技術的融合,未來的電纜橋架或將具備自診斷、自修復能力,成為智慧城市基礎設施中不可或缺的“神經末梢”。